碳達峰目標關鍵期 看零碳園區的降碳“三部曲”

內容來源:國家發展改革委

江蘇南京市首個零碳園區項目江島智立方零碳園區。

楊素平攝

零碳園區,指通過規劃、設計、技術、管理等方式,使園區內生產生活活動產生的二氧化碳排放降至“近零”水平,并具備進一步達到“凈零”條件的園區。

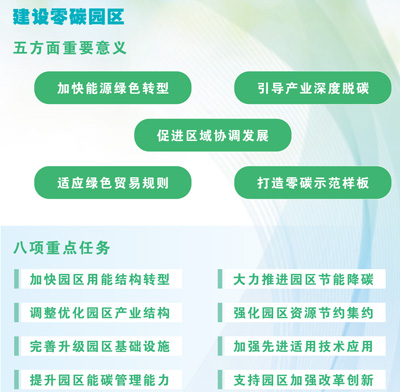

當前,我國已進入實現碳達峰目標的關鍵期,面臨著新能源消納壓力增大、高耗能行業深度降碳困難等挑戰,亟待通過政策、技術、模式等方面創新實現“破局”。建設零碳園區,正是推進綠色轉型的重要抓手。近日,國家發展改革委等部門印發《關于開展零碳園區建設的通知》(以下簡稱《通知》),提出“支持有條件的地區率先建成一批零碳園區”“有計劃、分步驟推進各類園區低碳化零碳化改造”。

“建設零碳園區不僅對碳減排有直接貢獻,更重要的是通過園區層面‘零碳細胞’的實踐,為建設‘零碳社會’積累經驗、探索路徑、打造樣板。”國家發展改革委有關負責同志表示。

建設零碳園區,各地有何探索實踐?記者在江蘇、內蒙古等地進行了采訪。

降能耗——

因地制宜使用綠電,加快園區用能結構轉型

江蘇鹽城大豐港零碳產業園3公里外,一座13.76兆瓦集中式光伏電站正源源不斷生產著綠電。

“綠電從這里出發,一直傳輸到110千伏錦城變電站,此后分成兩路,一路通過專線流向零碳園區,直接供應企業使用,多余的綠電通過另一路上大電網。當新能源發電不足時,大電網還可為園區用電兜底。”大豐港零碳產業園負責人吳慧露介紹,去年底,大豐區通過對國網變電站的改造,為園區騰出一條專線,在不改變國網供電架構的基礎上,保證綠電從生產到消納的路徑完全獨立,實現物理可溯源。

綠電直供,是指園區統籌自身及周邊非化石能源,科學配置儲能等調節性資源,實現非化石能源直接給產業園區進行供電的方式。

“按照傳統供電方式,各類電力資源要匯集在大電網中,再輸送至各個用電端。雖然不少地方綠電資源豐富,但當地企業無法證明自身所使用的電力為綠電,綠電直供則解決了這一問題,可實現園區及園區內企業供給電量清晰物理溯源。”中國國際工程咨詢有限公司資環部氣候應對處處長木其堅告訴記者。

據介紹,大豐港零碳產業園后續還將繼續推動園區變電站及可溯源綠電接入線路改造工程,同時投資一批風光能源項目,為園區大規模接入物理可溯源、高比例的綠電,進一步推動園區能源清潔化。預計到2030年,園區企業可溯源綠電消費占比可達85%以上。

在內蒙古,這里的零碳產業園也在加快用能結構轉型。在鄂爾多斯蒙蘇經濟開發區,園區內新建了一個獨立于原有電網的配電網和1座220千伏變電站,與園區直連。在電源側配套了38.5萬千瓦的風光儲項目,投用后一年可向園區直供綠電9億千瓦時。

新建配電網后,如何平抑新能源的波動性?鄂爾多斯零碳產業園還有一張看不見的網——智能物聯網源荷互動控制系統。

“這個系統,一頭連著上游發電設備,可毫秒級精準預測發電量,一頭連著企業,可實時掌握工廠用電需求。打通了源、網、荷、儲等環節數據,分散波動的發電側就可以更好匹配靈活隨機的需求側。”遠景能源鄂爾多斯總經理王堯介紹。

國家發展改革委有關負責同志表示,我國園區數量眾多,各類園區體量規模、產業結構、用能特點差異較大,“零碳/近零碳”標準難以統一。《通知》創新提出“單位能耗碳排放”(即園區內每消費一噸標準煤的各類能源所排放的二氧化碳量),作為評判零碳園區的核心指標,引導園區在保障企業發展和用能的前提下,通過努力使碳排放達到“近零”水平。這一指標被分為兩類,年綜合能源消費量在20萬噸至100萬噸標準煤區間的,單位能耗碳排放需小于等于0.2噸/噸標準煤;年綜合能源消費量大于等于100萬噸標準煤的,單位能耗碳排放需小于等于0.3噸/噸標準煤。

“據測算,當前全國園區單位能耗碳排放大致在2.1噸/噸標準煤左右。這意味著,零碳園區建成后,其單位能耗碳排放要較全國平均水平下降90%左右。”木其堅說。為此,《通知》也提出一些重點任務,包括因地制宜發展綠電直連、新能源就近接入增量配電網等綠色電力直接供應模式,實施節能降碳改造和用能設備更新等。

“零碳園區的能源供給必須主要由非化石能源滿足,通過源網荷儲一體化、綠電直連等模式設計建設,實現能源供需的智慧高效對接。”國家發展改革委能源研究所能源可持續發展研究中心主任田智宇表示,發展零碳園區,將顯著提升可再生能源就地消納規模和比例,緩解電網消納負擔和外送通道制約,有力促進有條件的地區以更大力度發展可再生能源,加快提升可再生能源消費占比、加速新舊能源有序替代。

調結構——

優化園區產業結構,提高產業“綠色競爭力”

走進鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司廠區,一臺容量達70噸的電弧爐正等待改造。據介紹,公司計劃利用自有產能進行等量置換,將電弧爐升級改造為1臺容量為100噸的綠色節能電爐。

在大豐港零碳產業園,鋼鐵、造紙等行業企業是傳統耗能大戶。“單是聯鑫鋼鐵電爐升級一個項目,每年就可消納6萬千瓦時綠電,從而減少碳排放超26萬噸。”吳慧露告訴記者,2028年一批綠氫制儲運加用項目投運后,還可為園區企業提供綠氫,進一步降低產品碳足跡,增強企業應對國際各類“綠色壁壘”的底氣和能力。

打造“綠色細胞”,園區要加快產業結構優化調整,也要布局發展低能耗、低污染、高附加值的新興產業。

遠景動力電池工廠一期已投產,二期項目正在籌備建設;華景40萬噸磷酸鐵鋰正極材料首期10萬噸已投產,還有30萬噸正在改造建設……在鄂爾多斯零碳產業園,光伏、氫燃料電池及綠氫設備制造等產業鏈正在加快發展。

鄂爾多斯蒙蘇經濟開發區管委會副主任徐建剛說,近年來,園區聚焦具有明顯發展潛力、符合未來市場需求的新興產業,堅持全產業鏈發展,上下游協同降碳,“利用園區提供的綠色能源,企業可以制造符合低碳趨勢的綠色產品,這樣一來,可以實現‘綠色能源吸引綠色產業、綠色產業消納綠色能源’的良性循環”。

“建立一批零碳園區,一方面可有效引導傳統產業探索深度脫碳新路徑,推進傳統產業深度綠色轉型,助力高載能行業健康可持續發展;另一方面,通過發展‘以綠制綠’‘以綠智算’模式,助力新興產業降低碳足跡、增強競爭力,引領新興產業高起點綠色發展。”國家節能中心碳達峰碳中和政策研究處處長王侃表示。

“建設零碳園區是培育壯大綠色生產力的重要載體平臺。”田智宇認為,以零碳園區為抓手,加快能源供給和需求一體低碳零碳轉型,能夠為綠色生產力發展打造更豐富的場景載體,推動綠色能源更有效匹配制造業升級需要,不斷催生綠色發展新技術、新模式、新業態。

強管理——

運用人工智能技術,提升管理智慧化水平

碳排放總量、日外購電力、重點企業能耗……走進大豐港零碳產業園碳谷管理中心辦公樓,能碳智慧管理平臺大屏幕上實時更新著園區的各項能碳數據。

“2023年,園區成立了江蘇碳智信運營管理有限公司,建設能碳智慧管理平臺。通過這一平臺,園區可以根據園內企業出口目的地提供本地化、定制化的碳管理服務,包括碳排放核查、綠電綠證獲取、碳核銷等一站式服務。”吳慧露告訴記者,未來園區還將通過人工智能技術,探索碳排放實時預測和調度,提升園區管理智慧化水平。

據了解,除“單位能耗碳排放”這一核心指標外,《通知》還設置了清潔能源消費占比、園區企業產品單位能耗、工業固廢綜合利用率、余熱余冷余壓綜合利用率、工業用水重復利用率等5項引導性指標,從能源結構、循環經濟、節約資源等方面提出要求。提升園區能碳管理能力、強化園區資源節約集約、加強先進適用技術應用等也被列入零碳園區建設的重點任務。

預處理、生物處理、深度處理、膜處理……通過一道道工序,鄂爾多斯零碳產業園實現了污水近零排放,95%的污水可實現重復利用,一年節約淡水資源約3400萬立方米。從工業污水中過濾出來的微量元素,經蒸發結晶處理后,還可生成氯化鈉、硫化鈉,實現資源化回收。

能源清潔化、產業綠色化、管理智慧化、設施低碳化……零碳園區建設是一項系統工程,需要系統謀劃、統籌推進。國家發展改革委有關負責同志表示,下一步將按照“謀劃一批、建設一批、運行一批”的總體安排,確定首批國家級零碳園區建設名單,在試點探索、項目建設、資金安排等方面給予積極支持,鼓勵園區立足自身資源稟賦和產業特點,科學論證、深入分析、綜合測算,謀劃建設零碳園區的路徑方式,確保技術方案能操作、工程項目能落地、創新舉措能實施、要素資金能保障。

《 人民日報 》( 2025年08月27日 18 版)